„Sie hatte niemandem etwas getan!“

Veronika Höger wurde von Nachbarn denunziert und ins Frauen-KZ Ravensbrück deportiert, wo sie im Alter von 43 Jahren starb – Sie soll in ihrem Wohnort Eichen verbotenen Umgang mit einem polnischen Zwangsarbeiter gehabt haben – In ihrem Heimatort Voissel wird ihr zum Gedenken am Sonntag, 18. Mai, um 14 Uhr ein Stolperstein verlegt

Mechernich-Voissel – Eins werde sie bestimmt nie wieder akzeptieren, sagt Sabine Heiders: „Schweigen!“ Keine Antworten zu bekommen, das war für die Voisselerin lange Zeit normal. Dabei hatte sie als Kind so viele Fragen: „Wo ist Oma Veronika?“, „Warum reden wir nie über sie?“, „Wieso gibt es keine Fotos von ihr?“ Und überhaupt: „Wo ist eigentlich ihr Grab?“

Bei allzu hartnäckigem Nachbohren habe man ihr schlicht den Mund verboten, erinnert sich die 59-Jährige heute. „Das hat dich nicht zu kümmern!“, habe es geheißen, „Sei nicht so neugierig!“ oder „Misch dich nicht ein!“. Wann immer die Rede zufällig auf ihre leibliche Großmutter Veronika Höger gekommen sei, hätten die Verwandten rasch das Thema gewechselt. „Ihr Name war in der ganzen Familie tabu.“ – Warum? „Tja. Das habe ich mich auch gefragt.“ Sabine Heiders dunkelblaue Augen füllen sich mit Tränen. „Eigentlich verstehe ich es bis heute nicht. Großmutter hatte doch niemandem etwas getan!“

„Warum macht keiner den Mund auf?“

Dass es in ihrer Familie ein Geheimnis gab, habe sie von frühester Kindheit gespürt, sagt Sabine Heiders. „Peinliche Stille, pikierte Blicke.“ Irgendwie sei der sprichwörtliche Elefant stets mit im Raum gewesen. Unsichtbar habe er zwischen Eltern, Tante und Onkel an der Kaffeetafel gesessen, am Gartentisch und in der Kirchenbank. „Warum meine Mutter Martha Heinen nicht bei ihrer leiblichen Mutter Veronika aufgewachsen war, sondern bei deren Schwester, Maria Nießen, wollte sie mir partout nicht verraten. Und sonst auch keiner.“

Sabine Heiders ist noch immer stocksauer, das merkt man ihr deutlich an. „Das ganze Rumgedruckse, all dieses Abwürgen und Verdrängen, das hat sich für mich schon immer total falsch angefühlt. Aber was sollte ich machen?“ Sie zuckt die Achseln. „Ich war ein Kind. Ich musste es so hinnehmen.“ Am Ende haben die Erwachsenen mit ihrer Vertuschungstaktik das Gegenteil erreicht: Sabine Heiders ließ die Sache nicht los.

Im Lauf der Jahre machte sie sich ihre eigenen Gedanken, fragte hier, erkundigte sich dort, und kam so einer wirklich tragischen Geschichte auf die Spur. Die teilte sie 2022 mit einer Vertrauensperson. Nach dem Tod von Mutter Martha berichtete Sabine Heiders Diakon Manfred Lang im Trauergespräch von den Gerüchten, die bis heute in dem kleinen Ort Eichen (Gemeinde Hellenthal) kursierten, wo Großmutter Veronika bis Februar 1942 gelebt hatte. „Dort hieß es, Oma habe während des Kriegs angeblich sogenannten verbotenen Umgang mit einem polnischen Zwangsarbeiter gehabt.“

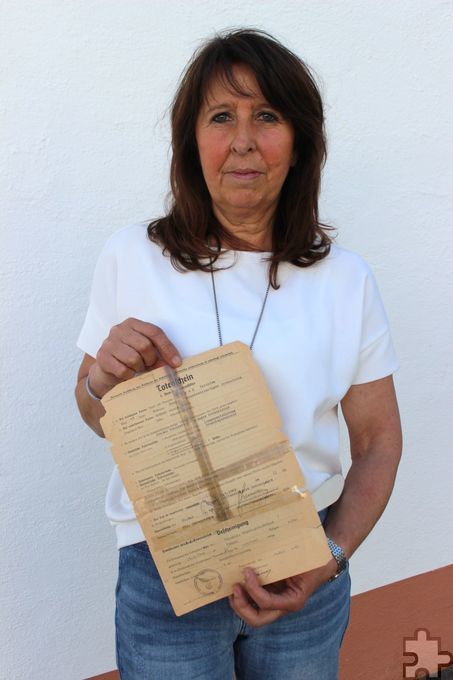

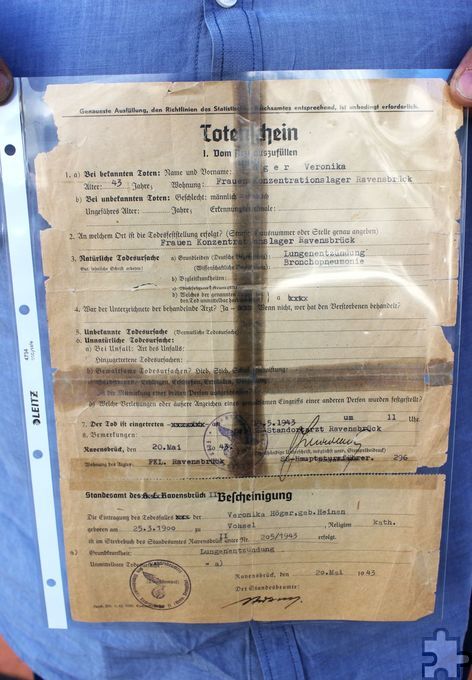

Manfred Lang gab Sabine Heiders daher den Tipp, sich an den Historiker F.A. Heinen zu wenden. Wenn an der Sache mit dem Zwangsarbeiter etwas dran wäre, würde der Historiker ihr vielleicht weiterhelfen können. Und, tatsächlich: Bei den Recherchen zu seinem Buch „Abgang durch Tod“, das sich mit Zwangsarbeit im Altkreis Schleiden während der NS-Zeit beschäftigt, war Heinen unlängst auch auf den Namen Veronika Höger gestoßen. „Heinen zeigte mir einen Totenschein, ausgestellt im Konzentrationslager Ravensbrück.“ Unterschrieben war das Dokument von SS-Arzt Gerhard Schiedlausky, einem wegen grausamer Menschenversuche an Tausenden von Frauen zum Tode verurteilten Massenmörder.

„Auf dem Schein stand der Name meiner Großmutter.“ Oma im KZ?! – für Sabine Heiders war das ein Schock. „Ich wollte es nicht glauben! – Warum?“ Das jahrelange Schweigen in der Familie, plötzlich wurde es ohrenbetäubend. „Die Mutter meiner Mutter ist zu Zwangsarbeit verurteilt worden, im größten und brutalsten Frauen-KZ Nazideutschlands, hier!“ Fassungslos deutet die Enkelin auf das vergilbte Dokument, das in einer Klarsichthülle steckt, und das von ihr wie ein Schatz gehütet wird. „Nachbarn hatten sie denunziert.“

Über die Gründe für das Anschwärzen bei der Schleidener SS könne man heute nur spekulieren. „Neid, Missgunst, Wichtigtuerei …“. Fest steht: Nach einem halben Jahr im Aachener Gefängnis verschwand Veronika Höger aus der Eifel, und zwar für immer. Ohne Prozess. Ohne einen einzigen Beweis ihrer „Schuld“ deportierte man sie nach Ravensbrück in Brandenburg, wo die 41-Jährige, die erst zwei Monate zuvor entbunden hatte, unter brutalsten Bedingungen in der Näherei schuften musste. Sprich: Uniformen nähen, bis die Finger bluteten. Und sie aufgrund mangelhafter Versorgung erkrankte und – sehr wahrscheinlich – hingerichtet wurde.

„Und niemand, absolut niemand in meiner Familie, hat je über diese Dinge gesprochen. Das ist doch krank, oder?“ Sabine Heiders schüttelt den Kopf. Die Fassungslosigkeit steht ihr ins Gesicht geschrieben. Mit stockender Stimme erzählt sie, wie sie die Geschehnisse innerhalb der letzten drei Jahre rekonstruiert habe, mithilfe von offiziellen Suchdiensten, sowie Anfragen an die zuständigen Landes- und Bundesarchive.

Die Gerüchteküche brodelte

1940, der Zweite Weltkrieg ist in vollem Gange, bekommen die aus Voissel stammende Veronika Höger (geb. Heinen) und ihr Mann Josef für ihren landwirtschaftlichen Hof in Eichen (Gemeinde Hellenthal) einen polnischen Zwangsarbeiter zugeteilt. Aus Erzählungen alter Eichener erfährt Sabine Heiders, dass „der Pole“ nett, zuverlässig und sehr fleißig gewesen sein soll. „Im Gegensatz zu meinem Opa, der im ganzen Dorf als träge und arbeitsscheu verschrien war.“ Kein Wunder, dass Veronika Höger, die man im Dorf als engagierte, zupackende Bäuerin kannte, dankbar war für die tatkräftige Unterstützung, besonders bei der knüppelharten Feldarbeit.

„Wie wir es als gute Christen von unseren Eltern gelernt haben“, wird sie später in einem Brief aus der Haftanstalt Aachen schreiben, „haben wir den Helfer mit anständigen Lebensmitteln versorgt und ihm einen angemessenen Schlafplatz gewährt.“ Eine gute Tat. – Die jedoch aufs Strengste verboten war. Zwangsarbeiter sollten laut dem Gesetz zufolge wie Tiere behandelt werden, mussten draußen schlafen und bekamen nur Abfälle zu essen. Ausgerechnet in dieser schlimmen Zeit passiert auf Högers Hof ein kleines Wunder: Veronika Höger bringt ein gesundes Kind zur Welt. Ihr erstes, und das im – nach damaligen Maßstäben – stattlichen Alter von 40 Jahren.

Die Gerüchteküche brodelt. Und es bleibt nicht bei Getuschel: Kurz nach der Geburt von Tochter Martha im Februar 1942 klingelt die SS an Högers Tür. Die junge Mutter wird als Politische Gefangene ins Aachener Gefängnis gebracht, der Säugling kommt zur Tante. Bei ihrem Ehemann Josef sowie dem Zwangsarbeiter aus Polen (dessen Name nirgends auftaucht und über dessen Schicksal nichts bekannt ist) wird ein Bluttest angeordnet, angeblich zur Klärung der Vaterschaft. Obwohl das Ergebnis nicht eindeutig ausfällt und es auch sonst keinerlei Beweise gibt, wird Veronika Höger zu einer brutalen Strafe verurteilt: Zwangsarbeit in der Näherei des größten Frauen-Konzentrationslagers Ravensbrück.

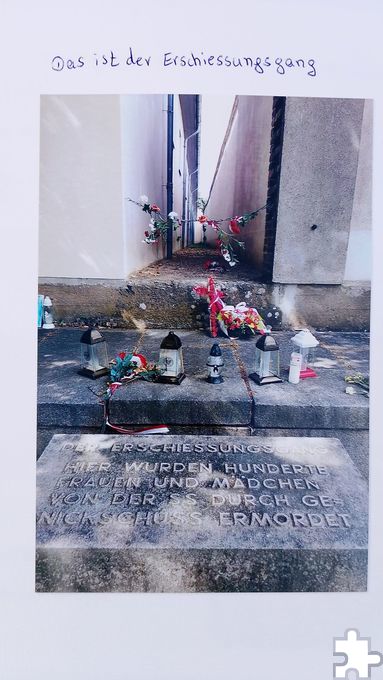

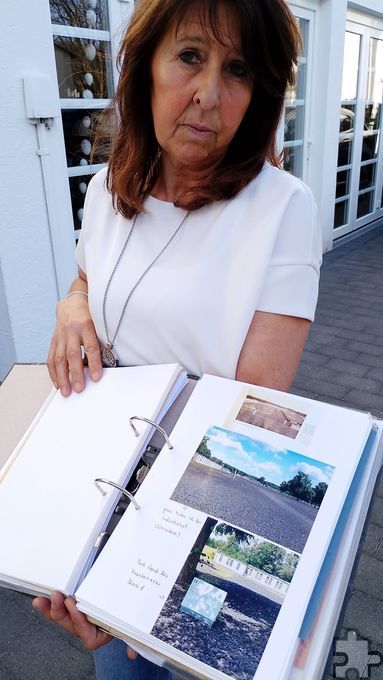

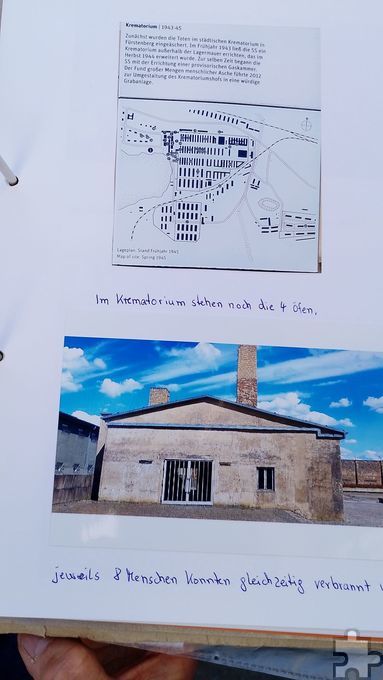

28.000 Frauen sollen dort während der NS-Zeit zu Tode gekommen sein. „Ein Ort des Schreckens!“ Sabine Heiders wollte ihn sehen. Zweimal war sie 2022 in Ravensbrück, hat sich alles ganz genau angeschaut: Die Näherei, in der ihre Oma unter Horrorbedingungen schuften musste, die Schlafsäle, die Stacheldrahtzäune, die Krankenstation und den sogenannten „Erschießungsgang“, in dem die Oma vermutlich ihr Leben ließ. Auch am romantisch anmutenden Ufer des Sees hat sie gestanden, wo die Asche tausender ermordeter Frauen versenkt wurde. „Es war die Hölle, ich habe ganz schrecklich geweint. Aber am Ende hat es mir auch geholfen, das alles zu begreifen.“

Sabine Heiders deutet auf die Fotos in dem dicken schwarzen Aktenordner, in dem sie sämtliche Erkenntnisse über die letzten Lebensmonate ihrer Großmutter abgeheftet hat. Diesen Ordner hütet sie wie einen Schatz. Ob „der fleißige Pole“ tatsächlich ihr Opa sei oder nicht, das sei ihr egal, meint Heiders lächelnd. „Dagegen hätte ich jedenfalls nichts.“ Da jedoch keine Unterlagen mehr existieren, werde sie dies wohl nie erfahren.

Alle waren von Deportation bedroht

„Verkehr mit Zwangsarbeitern, das war in Nazideutschland eine politische Straftat“, nickt die ehemalige Lehrerin der Hauptschule Satzvey Gisela Freier aus Reifferscheidt. Freier ist Mitgründerin der Projektgruppe „Forschen – Gedenken – Handeln“. Gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang Freier, sowie Rainer Schulz und Elke Höver aus Kommern hat sie dafür gesorgt, dass Veronika Högers Schicksal nicht vergessen wird.

„Uns ist wichtig, dass durch diesen Fall noch einmal ganz klar wird: Nicht nur jüdische Mitbürger sind in Konzentrationslagern umgekommen. Das ganze Volk war von Deportation bedroht – und das immer, jeden Tag! Eine kleine Unachtsamkeit, wie ein vergessener Hitlergruß, reichte schon aus, um von Mitbürgern angeschwärzt zu werden.“ Sowas dürfe hier in Deutschland nie wieder passieren, da sind sich die Mitglieder der Kommerner Projektgruppe einig.

Genau wie Sabine Heiders, der die aktuelle politische Stimmung hierzulande Sorge bereitet: „Ich finde es unerträglich, dass sich die politische Lage gerade wieder so nach rechts entwickelt.“ Dagegen will sie in Zeichen setzten, und zwar aus Messing.

Nach dem Stolperstein für den Mechernicher Bäckermeister Andreas Girkens wird im Mai nun ein zweiter Stolperstein im Mechernicher Stadtgebiet verlegt, der nicht an eine wegen ihres jüdischen Glaubens verfolgte Person erinnert. Sondern an eine junge Mutter, die von ihren Nachbarinnen oder Nachbarn denunziert wurde. Auf der Triftstraße in Voissel – vor der alten Stellmacherei, nahe Veronika Högers Geburtshaus, das nicht mehr existiert – wird die quadratische Messingplatte am Sonntag, 18. Mai, um 14 Uhr enthüllt. Die Idee hinter den Stolpersteinen stammt von dem Künstler Gunter Demnig, der mit diesem Kunstprojekt quer durchs Land an politisch Verfolgte erinnern will.

Nach einem historischen Beitrag von Historikerin Heike Pütz wird Bürgermeister Dr. Hans-Peter Schick eine Ansprache halten. Musikalisch untermalt wird die Gedenkfeier von Uwe Reetz. Im Anschluss lädt Sabine Heiders zu einem Austausch bei Kaffee und Kuchen ins Voisseler Dorfgemeinschaftshaus ein.

Sabine Heiders hat sich überdies noch etwas Besonderes einfallen lassen: „Ich habe eine kleine Ausstellung über Zwangsarbeit in der Landwirtschaft organisiert. Und über das Leben meiner Großmutter: ihre Briefe, die Sterbeurkunde, Fotos aus Ravensbrück, all dies wird dort zu sehen sein.“

Am 18. Mai 2025, 83 Jahre nach dem gewaltsamen Tod ihrer Oma wird für die 59-Jährige Enkelin von Veronika Höger also der größte Herzenswunsch in Erfüllung gehen: „Das Schweigen hat endlich ein Ende!“

pp/Agentur ProfiPress