„Spandau“ en miniature

Im Mechernicher Bergbaumuseum kann man einen realistischen Blick in die Vergangenheit werfen – Unter anderem auf einer 36 Quadratmeter großen Modellanlage im Maßstab 1:100 – Bergbauveteranen Willy Krämer, Ralf Ernst, Günter Nießen, Alfred Schink und Franz-Josef Caster investierten sieben Jahre lang hunderte Stunden Freizeit und basteln doch noch immer weiter

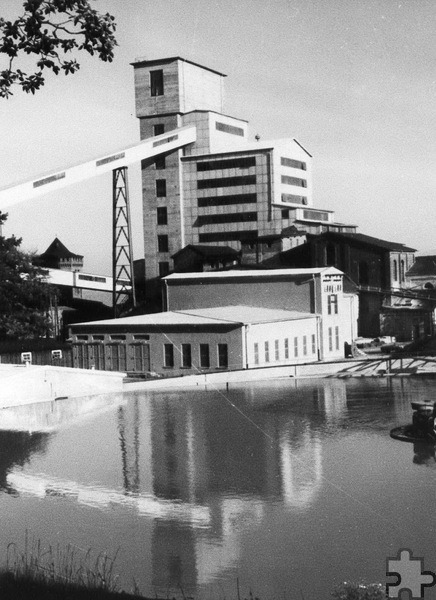

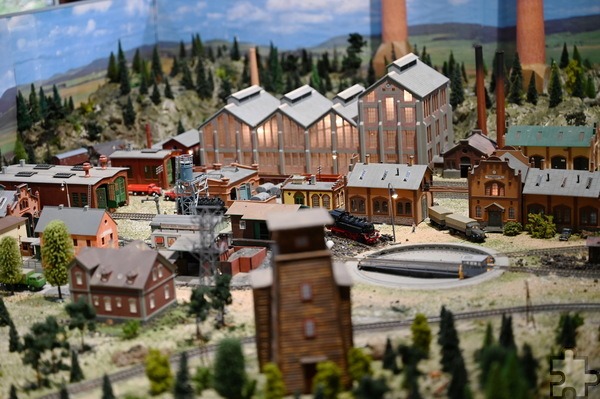

Mechernich – Selbst der „Mittezoch“ mit den Essgeschirren der Knappen pendelt immer noch zwischen Aufbereitung und Westschacht, eine Seilbahn transportiert fast 70 Jahre nach der Bergwerksschließung „op Spandau“ Bleierz in kleinen Klümpchen unverdrossen von der Förderanlage Virginia zur Magdalenenhütte.

Nicht gezählte Auto- und Maschinenmodelle, Miniaturmännchen und Fräuchen, 800 Bäume en miniature, elf Nachbauten von Bergwerksgebäuden, die berühmten Hüttenschornsteine „Kurzer Karl“ und „Langer Emil“, 65 Modellgebäude aus dem Zubehörhandel, weidende Kühe und 50 Straßenlaternen bevölkern die Szenerie, als sei Europas einst größte Bleimine noch immer in Betrieb.

Allerdings alles im Miniaturformat im Maßstab 1: 100 auf einer „Modellanlage wider das Vergessen“, wie es anlässlich der Eröffnung am 19. Dezember 2017 in einer Reportage der Mechernicher Agentur „ProfiPress“ hieß. Da staunen nicht nur Kinderaugen beim Anblick der 18 Meter langen, zwei Meter breiten, bis zu 2,10 Meter hohen und 36 Quadratmeter umfassenden Landschaft, die die Bergwerksveteranen und Museumsaktivisten Willy Krämer, Ralf Ernst, Günter Nießen, Alfred Schink und Franz-Josef Caster sowie neuerdings auch Jörg Wolf in hunderten Arbeitsstunden geschaffen haben – und immer weiter verfeinern und ausbauen.

305 Kilo Gips und 300 Meter Elektrokabel

Günter Nießen hat 305 Kilogramm Modellgips zu Tälern und Hügeln, Tagebauten und Eisenbahndämmen geformt und mit Willy Krämer nicht weniger als 52 Meter Modellbahngleise einschließlich 20 Weichen und einer Drehscheibe vor den Prellböcken und Lokschuppen verlegt. Darauf verkehren vier Güterzüge auf Pendelzugstrecken, den „Mittezoch“, der das Essen auf Waggonrädern zu den Arbeitsplätzen von zuletzt 2000 Knappen brachte, eingerechnet.

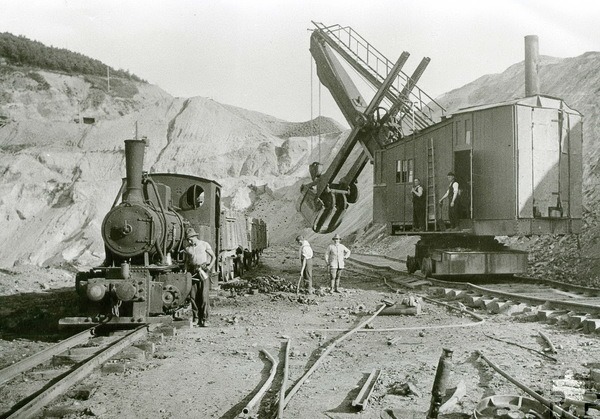

In der wirtschaftlichen Spitzenzeit Ende des 19. Jahrhunderts waren im Bergwerk und seinen zahlreichen Nebenbetrieben bis zu 4500 Menschen beschäftigt – über und unter Tage beim Bleierzabbau und seiner Aufbereitung, aber unter anderem auch in der Bleihütte, im Waggonbau, in der Fabrik für elektrische Anlagen und im Gaswerk, in Konsumgeschäften und Beherbergungsbetrieben, in der Verwaltung und bei der Werkseisenbahn.

„Im Modell gezeigt wird »Spandau«, wie das Bergwerk im Volksmund noch immer genannt wird, dennoch nicht zur Hochzeit im 19. Jahrhundert, sondern zur Blüte nach dem Wiederaufbau der Nachkriegsjahre, die plötzlich und unerwartet im Jahre 1957 die Schließung brachte“, berichtet Franz-Josef Caster dem Reporter, der Fotos von der Anlage und zwölf Dampf-, zwei Dieselloks, 55 Werksgüterwagen und 62 Modellautos macht.

Mechernichs Bürgermeister Dr. Hans-Peter Schick nannte den Besuch dieser einmaligen Bergwerksmodellanlage bei ihrer Eröffnung eine „Pflichtveranstaltung für alle Mechernicher“. Heute kommen Menschen aus der ganzen Region, nicht nur, aber auch ganze Schulklassen, ins ehrenamtlich geführte Mechernicher Bergbaumuseum, um sich unter und über Tage einen Eindruck von der großen Montanvergangenheit der Stadt zu machen.

Momentaufnahme vor der Schließung

Günter Nießens Vorgänger als Fördervereinsvorsitzender, der unlängst verstorbene Fritz Hunsicker, begrüßte seinerzeit die Eröffnungsgäste. Willy Krämer erläuterte den Produktionsablauf der G. M. W. (Gewerkschaft Mechernicher Werke). „Die Besucher waren überwältigt“, schrieb der „ProfiPress“-Redakteur Thomas Schmitz: „Mit einer unglaublichen Detailfülle haben die Erbauer abgebildet, wie die obertägige Anlage in Mechernich zum Zeitpunkt der Schließung am 31. Dezember 1957 aussah.“

„Viele Mechernicher werden dieses Panorama noch kennen“, meinte Fördervereinsvorsitzender Fritz Hunsicker bei seiner Begrüßungsrede. Die Modellanlage passt exakt in das Konzept des Bergbaumuseums, das seit 1994 dafür kämpft, dass das Bewusstsein nicht verloren geht, das Mechernich einst eine stolze Bergbaustadt war.

Das Eisenbahnnetz der Modellanlage wurde von Willy Krämer nach dem Original-Gleisplan erstellt. Unter dem Modell befinden sich rund 300 Meter Schaltdraht für die Stromversorgung und die Steuerung. Die Anlage sei so exakt, dass der ehemalige Bergmann Alfred Schink sagte, er fühle sich inmitten des Nachbaus wie 1957 mittendrin. Die Erbauer orientierten sich an alten Plänen, Foto- und Kartenmaterial, aber auch an den Aussagen von Zeitzeugen.

„Blei hat uns 2000 Jahre beeinflusst“

Wie Fritz Hunsicker, Kassiererin Karoline Schommer und Alfred Schink seinerzeit bei der Eröffnung betonten, sei besonders Günter Nießen über sich hinausgewachsen. „Viel zu Hause war er in den vergangenen 14 Monaten auf jeden Fall nicht“, schrieb der Reporter im Dezember 2017 zur Eröffnung der Modellanlage. Bürgermeister Dr. Schick sagte: „Das ist ein wichtiger Tag für Mechernich. Der Bergbau ist ein Identifikationsfaktor für Mechernich und die Region. Das Blei hat uns 2000 Jahre beeinflusst!“

Zum Großteil hat der Förderverein die Kosten für die Anlage selbst aufgebracht. Ohne Sponsoren sei die Fertigstellung aber nicht möglich gewesen. Eine genaue Summe wollte Kassiererin Karoline Schommer damals nicht nennen, „aber man bekommt für das Geld einen Mittelklassewagen“. Geöffnet ist das Bergbaumuseum dienstags bis samstags von 14 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr. Gruppen melden sich per Telefon (02443/48697) oder per E-Mail (bergbaumuseum-mechernich@t-online.de) zu Führungen an.

pp/Agentur ProfiPress