…und führt zurück zu den frühen Pionieren des Mechernicher Bergbaus – Peter Lorenz Könen schreibt in seinen „bergbaukundlichen Informationsblättern“ über die Gebrüder Kreuser

Mechernich – Ein Ölgemälde von 1854 sorgt bis heute für Stirnrunzeln unter Historikern und Bergbauinteressierten: Das Originalwerk des Malers Josef Leiendecker hängt im Bergbaumuseum „Grube Günnersdorf“ in Mechernich und zeigt eine eindrucksvolle Szenerie aus dem Bachrevier an der Peterheide. Viele Publikationen führen das Bild noch immer unter der falschen Ortsangabe „Tagebau Virginia“.

Das Gemälde Josef Leyendeckers zeigt, wie Knappen das Bleierz vom Grund eines Tagebaus Stufe für Stufe hochschaufeln bis zur Aufbereitung am Rand. Diese Abbaumethode wurde „Tempeln“ genannt und vermutlich nur übergangsweise angewendet. Dabei gab ein Steiger den Takt der menschlichen Schaufelarbeit wie auf einer Sklavengaleere mit dem Holzhammer an. Im Gemälde sind von links nach rechts dargestellt: Aufbereitungsanstalt und Förderturm mit Dampfmaschine, Pferdegöpel und Lettenschippgräben, in der Mitte zwei Pferdegöpel und dahinter der Ort Roggendorf und rechts in 1,5 km Entfernung die Hügelkuppe „Altusknipp“ mit dem Tagebau von der Konzession „Pirath und Jung“, ebenfalls von 1851. Letzterer liegt zwischen den Orten Mechernich und Kommern. Repro: Peter-Lorenz Könen/pp/Agentur ProfiPress

Das Bild zeigt, wie Knappen das Bleierz vom Grund eines Tagebaus Stufe für Stufe hochschaufeln bis zum Rand. Diese Abbaumethode wurde „Tempeln“ genannt und vermutlich nur übergangsweise angewendet. Dabei gab ein Steiger den Takt der menschlichen Schaufelarbeit wie auf einer Sklavengaleere mit dem Holzhammer an.

Besucher aus Berlin, die auf dem Gemälde den Mechernicher Bergarbeitern beim „Tempeln“ zusahen, sprachen von „Arbeitsmethoden wie auf Spandau“, der preußischen Strafanstalt nahe Berlin. Daher soll auch der ursprünglich wenig schmeichelhafte Name „op Spandau“ für das Mechernicher Bleibergwerk rühren.

Anstatt auf mehr oder weniger zufällig angeworbene Arbeiter zu setzen, stellten die Gebrüder Kreuser erstmals fest beschäftigte Bergleute ein – ein großer Schritt hin zum industriellen Bergbau. Auch maschinelle Anlagen hielten Einzug: Dampfkraft für die Aufbereitung, neue Schienenbahnen im Burgfeyer Stollen, größere Transportwagen wie der Luxemburger Kippwagen, erste Überlegungen, Pferdegöpel durch maschinelle Förderung zu ersetzen. Hier ist ein eiserner Kippwagen mit 0,48 m³ Inhalt zu sehen. Quelle: Hensinger, Tafel XII, Fig.3 und 4

Eine Arbeitsgruppe für die Bergbaugeschichte um den Regionalhistoriker Peter-Lorenz Könen ist der Frage nach der historisch richtigen „Verortung“ des Leyendecker-Gemäldes erneut nachgegangen, das in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts von dem Lückerather Volkskundeprofessor Dr. Gottfried Korff in der damals sehr bedeutenden „Preußen“-Ausstellung in Berlin gezeigt wurde.

Das Ergebnis der Könen-Arbeitsgruppe rückt die frühen Pioniere des industriellen Erzabbaus in Mechernich ins Licht – die Gebrüder Kreuser.

Was zeigt das Bild wirklich?

Das Gemälde, das eine weite Tagebau-Landschaft mit Pferdegöpel, Förderturm, Dampfmaschine und dem Dorf Roggendorf im Hintergrund zeigt, wurde 1854 im Auftrag der Gebrüder Kreuser gemalt. Schon der Blickwinkel verrät: Es handelt sich um den Tagebau „Bachrevier“, nicht um den erst 17 Jahre später entstandenen Tagebau „Virginia“. Auch der ovale Grundriss des Bachreviers passt, während der Virginia-Tagebau einen schmalen, rechteckigen Einschnitt hatte.

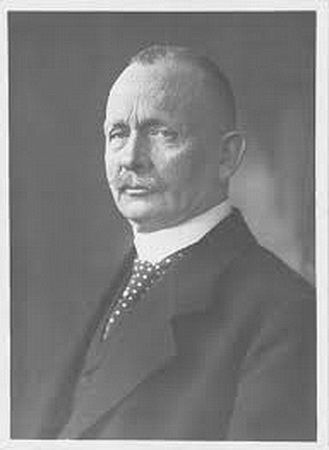

Emil Kreuser war Generaldirektor der Gewerkschaft Mechernicher Werke, Königlich-preußischer Bergrat, Rittmeister a. D., Ritter hoher Orden. Er starb im Januar 1918 in Bonn. Repro: Stadtarchiv Mechernich/pp/Agentur ProfiPress

Der Tagebau „Bachrevier“ zählt zu den frühen modernen Abbauprojekten am Mechernicher Bleiberg. 1851 begannen die Gebrüder Kreuser gemeinsam mit der Konzession „von Meinertzhagen“ mit dem Vortrieb. Bereits ein Jahr später hatten die Bergleute bis zu 9 Lachter (etwa 18 Meter) Tiefe erreicht.

Im Kontenbuch der Kreusers findet sich 1851 ein Eröffnungseintrag über 459 Taler, der den Beginn der Investitionen markiert – viel Geld für die damalige Zeit. Schon früh erkannten die Kreusers, dass die erzhaltigen Sande („Knotten“) sich hervorragend zur Herstellung von Schmelzmaterial eigneten. Doch der Abbau verlangte nach völlig neuer Technik.

Anstatt auf mehr oder weniger zufällig angeworbene Arbeiter zu setzen, stellten die Gebrüder Kreuser erstmals fest beschäftigte Bergleute ein – ein großer Schritt hin zum industriellen Bergbau. Auch maschinelle Anlagen hielten Einzug: Dampfkraft für die Aufbereitung, neue Schienenbahnen im Burgfeyer Stollen, größere Transportwagen wie der Luxemburger Kippwagen, erste Überlegungen, Pferdegöpel durch maschinelle Förderung zu ersetzen.

Schwere Arbeit im losen Sand

Der Tagebau brachte aber auch Risiken mit sich. Die oft instabilen Sandsteinseiten brachen immer wieder ein – in den Quellen finden sich Berichte über schwere Unfälle. Dennoch wuchs der Abbau rasant, und bereits in den frühen 1850er Jahren war man überzeugt, dass der „Commerner Bleiberg“, wie er damals noch genannt wurde, „eine der bedeutendsten Produktionen des Kontinents“ erreichen könne.

Diese Ansichtskarte um 1930 zeigt Bahnhof, Bahnstraße, Krankenhaus und Pastorat. Repro: Archiv Karl Abel/pp/Agentur ProfiPress

Peter-Lorenz Könen schreibt: „Das Gemälde von 1854 zeigt somit die Geburtsstunde des industriellen Bergbaus am Bleiberg. Es dokumentiert eine Zeit des technischen Umbruchs und des wirtschaftlichen Wagnisses – und das frühe Erbe der Gebrüder Kreuser, die mit Unternehmergeist und Mut die Bergbaugeschichte der Region wesentlich prägten.“

pp/Agentur ProfiPress

11/21/2025